Brüssel, Kopenhagen, Ruhrgebiet:

Waffeln im Dreck, Jazz im Regen und ein hängender Berg.

24. März 2019

„Es sind noch zwanzig Minuten bis Brüssel“, sage ich, während mir ein großes Stück Cookie runterfällt und irgendwo im Fahrerraum des Autos stirbt. Wir haben auf unserem Europa Road Trip bereits Amsterdam und Zandvoort hinter uns gelassen und donnern nun nach Belgien. Mein Freund schaut mich an. „Wie kann das sein? Warum ist hier alles immer so nah?“

Ich erkläre ihm, dass man in Europa durch zwanzig Länder kommt, während man bei ihm zu Hause in den USA auf der gleichen Strecke gerade mal einen Kaffee geholt hat. Auf dem Weg musste ich drei Mal eindringlich auf das winzige blaue EU-Schild mit den Sternen deuten, um klarzumachen, dass wir gerade eine Grenze passieren.

Gleich schottere ich mal wieder mit einem Auto in eine Großstadt. Ich bin mäßig aufgeregt, nachdem ich im Laufe der vergangenen Jahre schon den Linksverkehr in Dublin, den Mega-Stau von Los Angeles und die Verkehrshölle von Neapel überlebt habe. Aber ich bin gespannt auf Brüssel. Da war ich 2010 schon einmal und kann mich nur noch daran erinnern, dass ich total betrunken war – was die Stadt auch nicht schöner gemacht hat.

Zwei Tage später werden wir dann nach Kopenhagen fliegen und von dort aus ins Ruhrgebiet weiterreisen. Wo unser Tiny House steht. Ich bin aufgeregt. Auch, weil wir dann meine Familie und Freunde treffen werden. Zum ersten Mal gemeinsam.

Aber vorher schmeiße ich noch kurz eine belgische Waffel mit Sahne auf die Straße, errege öffentliches Ärgernis in einem Jazz-Café und sterbe vor Flugangst im Sturm.

Grote Markt, Schokoladen-attacke und ein T-Shirt-Messie

Die Sonnenstrahlen schimmern milchig durch das Dach der eleganten Passage. Links leuchten die bunten Verpackungen von Bonbons, Trüffeln und Waffeln hinter mahagonifarbenen Holzfenstern und rechts zieht ein Shop mit alten Globen, Ferngläsern und Schiffen meinen Blick auf sich. Wir sind seit zwei Minuten in der Altstadt von Brüssel, haben Diabetes und sind endlos begeistert. Ich versuche mich zu erinnern, weshalb ich es hier 2010 so scheiße fand. Vielleicht weil ich da 19 und dämlich war.

Kurze Zeit später entern wir den Grote Markt. Ich habe das Gefühl, in eine riesige Schatztruhe aus Gold zu fallen. Sämtliche Gebäude rund um den Platz funkeln und übertreffen sich gegenseitig in ihren geschwungenen und majestätischen Formen. Mein Freund dreht sich um. „Wow. Ich meine, ich war schon an so vielen Orten auf der Welt. Aber das ist einer der schönsten Plätze, die ich je gesehen habe!“

Wir setzen uns einen Moment, bevor ich dem Hard Rock Café zum zweihundertsten Mal meine Kreditkarte in den Rachen werfe, um ein T-Shirt zu kaufen. Irgendwann habe ich mal angefangen, diese Fetzen aus jeder bedeutenden Stadt der Welt zu sammeln. Vermutlich könnte ich so inzwischen einen ganzen Monat überleben, ohne zu waschen. Und zu stinken.

Die faszinierende Street Art von Brüssel

Besonders beeindruckend ist die Street Art in Brüssel. Unfassbar kreative Motive schlagen uns entgegen. An einen Plattenladen ist Bob Dylan gesprayt. Aus seiner Zigarette windet sich Rauch in Form des Songtexts von „Blowing in the Wind“. An einer anderen Ecke ist eine Figur angebracht, die ein dreidimensionales Herz in der Hand hält, das aus der Wand herauswächst. Und unten am Kanal starren uns multikulturelle Portraits mit Kinobrillen an. Eine verdammt geile Stadt! Nur übertroffen vom Essen. Wir sind kurz davor, sämtliche Schokoladen-Läden auszurauben, entscheiden uns dann aber für eine original belgische Waffel. Die irgendwie nicht essbar ist, weil der Sahneberg darauf zu hoch ist, um sie in den Mund zu bekommen. Ich versuche es trotzdem und lasse prompt ein großes Stück mit Erdbeeren und Schokosoße fallen. Für zwei Sekunden sehen sich mein Freund und ich an, dann grinse ich, hebe es von der Straße auf und esse es. „Gott sei Dank hast du das gemacht. Sonst hätte ich es gemacht“, sagt er. Wir sind bekloppt.

Mit dem Billigflieger in den Tod – oder nach Kopenhagen

Um 4 Uhr geht der Wecker. Der Flieger nach Kopenhagen hebt natürlich mal wieder um eine vollkommen unmögliche Uhrzeit ab. Ich laufe halb vor einen Schrank und erschrecke mich kurz vor einer furchtbaren Person, die allerdings nur mein Spiegelbild ist. Mein Freund rennt enervierend wach herum und redet voller Vorfreude über irgendwas, das ich in keiner Weise verarbeiten kann, weil sich mein Gehirn zwischen REM-Schlaf und Wirsing befindet.

Erst im Flugzeug erlange ich wieder ein halbwegs normales Bewusstsein. Wir haben einen schrottigen Billigflug in einer Plastik-Höllenmaschine gebucht. Eine fantastische Idee, wenn man Flugangst hat. Aber dann wiederum ist es auch scheißegal, ob man in Luxus oder in der Holzklasse stirbt. Mein Freund versucht, mich mit technischen Details aufzumuntern und ich nicke monoton, während ich darüber nachdenke, wann genau die Tragfläche wohl abbrechen wird und wozu eigentlich diese Schwimmweste gut ist, wenn man aus 11.000 Metern mit der Nase voran in einen Berg kracht.

Um 9 Uhr morgens sind wir in Kopenhagen – mit intakten Gesichtszügen. Wir schmeißen meinen Rucksack in die Aufbewahrungsstation am Hauptbahnhof und bewundern das eindrucksvolle Gebäude, das eine Mischung aus Western-Architektur und Hogwarts darstellt. Mittendrin hängen fette Kronleuchter. Ist ja fast so wie in Gelsenkirchen!

Hans Christian Andersen und leider keine Achterbahn

Draußen nieselt es und stürmt. Ich bin das erste Mal in Nordeuropa und freue mich, dass direkt schon mal das beste Klischee stimmt: es ist schweinemäßig kalt und pisst. Mein Freund findet es warm. Es ist ja nicht minus 19 Grad wie in Wyoming.

Danach sind wir ein bisschen enttäuscht, denn der Tivoli – Kopenhagens großer Freizeitpark, vergleichbar mit dem Prater in Wien – hat noch bis April Winterpause. Dabei hatten wir eine mörderische Achterbahn und den Freefall-Tower fest eingeplant. Keine Ahnung, warum ich das sage, nachdem ich mich eben im Flugzeug so angestellt habe. Vielleicht, weil ich beim Freefall-Tower wenigstens weiß, dass ich falle. Und dass es Absicht ist.

Am Rathausplatz mit den schönen, backsteinfarbenen Gebäuden und grün-blauen Kupferdächern tront eine riesige Statue von Hans Christian Andersen. Ich bin begeistert und wir machen ein Foto, wie ich auf seinem Knie sitze. Dann will ich erklären, wer Hans Christian Andersen ist. Doch mein Freund zeigt mir einen Vogel, weil er ihn natürlich kennt. Weil er genauso so ein europäischer Amerikaner ist, wie ich ein amerikanischer Europäer bin. Dann fängt es leider an, richtig zu kübeln und wir verschanzen uns in der zweiten Etage eines großen und gemütlichen Kaffee-Hauses. Dort teilen wir uns einen arschgeilen und unbezahlbaren Schokokuchen und machen Reisepläne. Denn das erste, was man auf Reisen macht, sind neue Reisepläne! Wir denken über Peru und Ecuador nach, während draußen leise der Regen an den hohen Fenstern hinabperlt.

Unmöglich im Jazz-Café

Am Abend beschließen wir spontan, auf ein kleines Jazz-Konzert zu gehen. Wir bekommen einen Platz in einer abgeschiedenen Ecke neben einem hohen Bücherregal aus dunkler Eiche. „Ich weiß nicht, ob das so ein guter Ort ist – so weit hinten!“, beginnt mein Freund skeptisch.

Bevor er weiterreden kann, küsse ich ihn.

„Doch, ich glaube, das ist ein sehr guter Ort!“, revidiert er seine Meinung spontan. Wir lachen. Wahrscheinlich mal wieder ein bisschen zu laut, denn ein älterer Herr vom Tisch gegenüber starrt uns komisch an.

„Der denkt bestimmt, wir sind bescheuert“, sage ich – leise.

„Nee, der fragt sich, wo ich dich herhabe und warum er mit seiner miesgelaunten Ehefrau hier ist, die die ganze Zeit spießig ihr Essen anstarrt und kein Wort mit ihm spricht.“

Wir lachen noch etwas lauter.

Die Kleine Meerjungfrau, Nyhaven und Sturm

Das Wetter wird zwar auch in den kommenden Tagen nur mäßig besser, aber das hält uns nicht davon ab, 200 Kilometer zu Fuß durch die Stadt abzureißen. Wir laufen zur Kleinen Meerjungfrau, weil sie auf der Bucket List von meinem Freund steht. Von dort zu Schloss Amalienburg, Nyhaven und bis zu den Torvehallerne – einem der besten Food Markets, die ich je besucht habe. Wir essen eine fabulöse Pizza mit Knusperteig, hauchdünnen Kartoffeln, Rosmarin und Ziegenkäse. Ich bin kurz davor, auch die Tischplatte mitzuessen, weil das Zeug so unheimlich gut schmeckt. Das einzige, was mich davon abhält, eine weitere Pizza zu bestellen, sind die horrenden Lebensmittelpreise in Kopenhagen. Wir beschließen, dass wir am Ende des Trips fett und pleite sind.

Auch der Rückflug einige Tage später ist wieder von orkanartigen Auswüchsen begleitet. Als das Flugzeug auf die Landebahn in Charleroi zuschlingert, sehe ich kurz mal wieder das Ende live und in Farbe vor meinem geistigen Auge. Dann sage ich kreideweiß: „Angst wird niemals ein Grund für mich sein, etwas nicht zu tun!“

Das Jüngste Gericht: Meeting the Family

Ich schaue auf die Uhr. „Wir müssen langsam mal losfahren. Die Autobahnen im Ruhrgebiet sind nämlich… speziell“, sage ich.

„Weil man in Deutschland so schnell fahren darf, wie man will“, schlaubergert mein Freund.

Ich lache bloß trocken. „Ja. Besonders auf der A40“, erwidere ich dann todernst.

Wir fahren etwa eine Stunde bis zum Haus meiner Großeltern, wo wir meinen Papa, meinen Opa und meinen Onkel treffen.

„Das Jüngste Gericht – alle drei auf einmal“, scherzt mein Freund mit einem leisen Anklang von Beunruhigung in der Stimme. Das wird

lustig. Er spricht kein Wort Deutsch (außer „Scheiße“) und meine Familie nur sehr schlechtes Englisch. Ich beschließe, das Beste daraus zu machen und

unangenehme Peinlichkeiten einfach falsch oder gar nicht zu übersetzen. Oder laut „Scheiße!“ zu

rufen und zu lachen.

Doch dann kommt alles ganz anders, als gedacht. Mein Opa reißt die Tür auf und bringt gleich mal den alten Kalauer „Hängt euch auf!“ Wir beömmeln uns schon im Flur.

Familien-Selfie mit drei Generationen aus Dickschädeln

Drinnen sitzt mein Papa, der scheinbar über Nacht einen Englisch-Crashkurs gemacht hat. Was dazu führt, dass mein Freund aus Spaß laut behauptet, ich hätte gesagt, meine gesamte Familie wäre steinalt und kurz vor Exitus. Nicht wissend, dass mein Papa ihn ganz genau verstehen kann. Danach bin ich den restlichen Nachmittag der Vollvogel, der Blödsinn über seine Familie erzählt hat. Zum Glück möchte mein Opa gleich mal ein Selfie mit allen machen, was von der für mich etwas unvorteilhaften Geschichte ablenkt. Vor allem, weil mein Papa und mein Onkel geschlagene 15 Minuten mit der Kamera hantieren, wobei keiner weiß, was er tut aber dem anderen schlaue Tipps geben will. Am Ende stampft mein Opa in den Keller, um das Stativ zu holen, während wir oben rufen: „Du musst jetzt nicht extra das Stativ holen!“ Was mein Opa natürlich ignoriert. Mein Freund und ich sind den Tränen nahe vor Lachen. Er sieht mich lange und mit seinem wundervoll verschmitzten Lächeln an: „Jetzt weiß ich, warum du so ein Dickschädel bist…“

Am Ende umarmen sich mein Papa und mein Freund draußen auf dem Hof und ich höre ein „Bis zum nächsten Mal!“ Schnell brülle ich: „Dann in den USA!“ dazwischen.

Ruhrgebiet pur: Gasometer, Matterhorn und Sternegucken

Am letzten Tag gibt es noch die volle Dröhnung Ruhrgebiet. Während wir über die Autobahn schleichen, deute ich auf sämtliche Zechentürme und Halden, die ich entdecken kann. Ich lache mich kurz schrott, als mein Freund denkt, die Straßenmarkierungen in Deutschland wären gelb – weil die gesamte A42 einfach mal eine Baustelle ist.

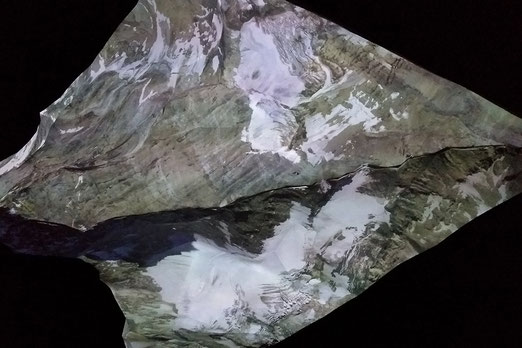

Schließlich landen wir im Gasometer Oberhausen in der fantastischen Ausstellung „Der Berg ruft“. Eine Schau, die zu uns passt wie Arsch auf Eimer: Großartige Fotografien von Wildnis, Abenteuer und Natur gemischt mit halsbrecherischen Bergsteiger-Storys und atmosphärischen Klängen. Besonders beeindruckt ist mein Freund von dem schwebenden Matterhorn in der Kuppel des Gasometers. Wir sitzen eine halbe Ewigkeit auf den Stufen und schauen einfach nur dem Wechsel der Jahres- und Tageszeiten auf der Projektionsfläche zu.

Eddie Vedder - Unser Song

Nachmittags sind wir im Planetarium in Bochum. Weil wir Wissenschaft und Dokumentationen geil finden. Weil wir schon einmal nachts gemeinsam unter der Milchstraße gewandert sind und daran glauben, dass uns das Universum zusammengebracht hat. Weil wir uns ziemlich lange dagegen gewehrt haben, zusammen zu sein und stattdessen versucht haben, vernünftig und realistisch zu bleiben. War aber am Ende überraschenderweise nicht so unsere Stärke.

Als wir abends im Dunkeln nach Hause fahren, hören wir Musik und schauen wie die Straße unter uns hinwegfliegt. Wir werden immer unterwegs sein. Irgendwo. Und es ist egal, wer wo zu Hause ist – denn wir sind überall zu Hause, wo wir zusammen sind. Später kochen wir eine Nudelpfanne, während im Wohnzimmer Eddie Vedder läuft. Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me. “This is a perfect song for kissing”, sagt mein Freund aus dem Nichts heraus. Er weiß nicht, dass dieser Song für mich schon seit der Rückkehr von meiner viermonatigen USA-Reise 2017 eine ganz besondere Bedeutung hat. Und jetzt ist es Unser Song.