WG mit Opa (95): Warum ich mein Tiny House verkauft habe.

1. Dezember 2019

„Als du mich bestellt hast, war normal ausverkauft“, sage ich zu meinem Papa. Und irgendwas ist echt kaputt mit meinem Leben. Entweder es ist das totale Drama oder die perfekte Komödie, bei der man im Kreis grinst. Es ist kurz vor Weihnachten 2018 als mein Onkel mir sagt, dass er nicht mehr zur Chemotherapie geht. Zu krasse Nebenwirkungen. „Und jetzt?“, frage ich.

„Nichts.“, sagt er. Ein kleines Wort. Das alles bedeutet.

Ich haste aufs Klo und setze mich auf den Rand der Badewanne. Ich bin die einzige, die es weiß. Dass er aufgegeben hat. Ich texte meinem Freund in den USA. Ich bin kurz davor, die Duscharmatur aus der Wand zu reißen. Das kann er doch nicht machen.

Kann er doch.

Als ich im Mai nach 30 Stunden in drei Flugzeugen in Montana um zwei Minuten vor Mitternacht ins Motel falle, logge ich mich ins WiFi ein. Die erste Nachricht, die ich bekomme, ist, dass mein Onkel gerade verstorben ist. Während ich irgendwo über dem Atlantik war. Zum Glück ist mein Freund bei mir. Dieses Mal in Person.

Ein Ereignis, das letztlich dazu geführt hat, dass ich mein Tiny House nach nur einem dreiviertel Jahr wieder verkauft habe. Um zu meinem 95-jährigen Opa zu ziehen.

„Der Opa sieht zehn Jahre jünger aus, seit du da bist“, sagen die Nachbarn nach einer Woche. Emotionaler Free-Fall-Tower ohne Rückfahrkarte.

Die Chemo und die Nebenwirkungen

Er sitzt in seinem braunen Ledersessel. Die Füße auf dem kleinen Hocker vor sich. Auf dem Tisch Kekskrümel und zwei Fernbedienungen.

„Ich spüre meine Finger nicht mehr. Wenn ich in den Mantel greife, weiß ich nicht, ob ich ein Taschentuch oder den Autoschlüssel in der Hand halte.“ Mein Onkel zuckt mit den Schultern. Er sieht fremd aus ohne die Haare und den Bart. Fast ein halbes Jahr lang ist er zur Chemotherapie gegangen. Ohne merkliche Besserungen. Dafür aber mit heftigen Nebenwirkungen. „Ich höre nur noch ganz schlecht und sehe wenig. Außerdem kann ich die Treppe nur noch runtergehen, wenn ich mich fest ans Geländer halte.“ Das Licht an der Decke flackert und wird kurz dunkler und wieder hell. „Und alles schmeckt zum Kotzen! Aber mir ist eh dauernd schlecht.“ Er ist gerade einmal 63 Jahre alt. „Das ist doch kein Leben mehr.“

Als ich im Badezimmer sitze, spüre ich eisige Kälte, obwohl das Fenster zu ist.

„Ich weiß gar nicht, warum er nicht mehr zur Chemo geht“, sagt mein Opa. Wie sagt man, dass man sich entschieden hat, zu sterben. Ich denke darüber nach, während ich im Dunkeln nach Hause fahre. Ich habe nicht versucht, es ihm auszureden. Seine Stimme war ruhig. Sein Blick sicher. Ich sehe, wie es ihm geht. Ich würde vielleicht dasselbe tun. Würde ich? Als ich zu Hause bin, schütte ich mir erstmal einen Wein ein. Zum Glück habe ich meinen Partner und meine besten Freunde, mit denen ich reden kann.

Geburtstag bei Opa (95): Party hard!

Es ist Januar. Mein Opa wird 95. Es gibt Kuchen, Brötchen und eine bunte Runde mit allen Nachbarn. Er kann mal wieder keine fünf Minuten auf seinem Hintern sitzen und fragt andauernd, ob noch jemand Kaffee will. Eine Brille braucht er nur zum Lesen, denn seine Augen sind wie die eines Adlers. Er hat mehr Wissenschaftsmagazine im Abo als ich Newsletter im Mailfach. Am Morgen hat er noch mit der Stichsäge in der Garage hantiert und nebenbei erzählt er mir, dass er den Balkon gestrichen hat.

„Das hätte ich doch machen können, wo ich eh gerade renoviere!“ Ich werfe meine Hände in die Luft. Vor einem Monat habe ich mir ein Tiny House gekauft, an dem ich gerade Tag und Nacht arbeite.

„Ach was!“, sagt Opa und springt auf. „Will noch jemand Kaffee?“

Mein Onkel schiebt sich ein Stück Kuchen auf den Teller. Seine Haare sind nachgewachsen. Er erzählt mit seinem latent schwarzen Humor Geschichten von seinen unfreiwilligen Dienstreisen in die Türkei. Fast ist alles normal. Es geht ihm gut, sage ich mir in Gedanken fest. Es geht ihm jetzt gut. Auch wenn inzwischen jeder weiß, was los ist und was passieren wird. Nur wann.

Familientreffen Mit Enkeltochter und ihrem Amerikaner

Im März bin ich mit meinem Freund auf Europa-Roadtrip. Amsterdam, Brüssel, Kopenhagen, Ennepetal. „Na toll, ich treffe deinen Papa, deinen Opa und deinen Onkel auf einen Schlag. Das ist wie das jüngste Gericht“, sagt er scherzhaft.

„Ach, wenn jemand was Blödes sagt, übersetze ich es einfach nicht und lache bekloppt“, beruhige ich ihn sarkastisch. Mein Freund spricht nur Englisch und meine Familie… größtenteils nicht.

Wir donnern über die A42. Mein Freund denkt, in Deutschland wären die Straßenmarkierungen gelb, weil das gesamte Ruhrgebiet eine Baustelle ist.

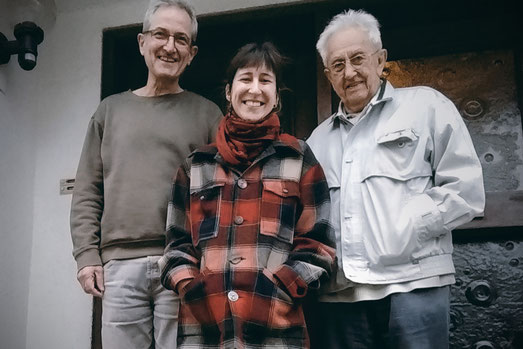

Mein Opa hat das feine Geschirr ausgepackt. Wir trinken Kaffee und mein Papa spricht plötzlich recht sinnvolles Englisch. Hat er mich nur die ganze Zeit verarscht, dass er nichts versteht! Dann wollen wir ein Familienfoto machen und es gibt großes Gelächter über das Aufstellen des Stativs. Mein Onkel springt herum, redet, lacht. So viel wie schon lange nicht mehr.

Wie einige von euch sicher wissen, ist mein Freund deutlich älter als ich. Aber selbst wenn sich innerhalb meiner Familie immer wieder Zweifel über mein Leben und meinen Geisteszustand einstellen („Du reist vier Monate allein durch die USA?“, „Du hast ein Mini-Haus gekauft?!“), steht außer Frage, dass zusammengehalten wird. Es wird ein unfassbar lustiger Nachmittag, an dessen Ende mein Papa meinen Freund umarmt und sich von ihm in die USA einladen lässt.

Diagnose: Metastasen

Eine Woche später schreibt mein Papa mir eine Mail. Mein Opa hat Schwierigkeiten, meinen Onkel zu verstehen. Vielleicht braucht er nur ein Hörgerät. Doch ich bin beunruhigt. Wir fahren hin. Mein Onkel wirkt fahrig, murmelt, ist abwesend. Niemand weiß, was für Medikamente er aktuell nimmt, weil er sich extrem ausschweigt. Nebenwirkungen?

Kurz darauf im Krankenhaus die Wahrheit: Metastasen. Im Gehirn. Irreversibel. Es sind noch etwa fünf Wochen bis ich für fünf Monate zu meinem Freund in die USA fliege.

Ich liege nachts wach. Gedanken über das Leben, den Tod, Sinn und Unsinn von vielen Dingen, Moral, Sterbehilfe, Abschied, Entscheidungen und Angst rasen durch meinen Kopf. Ich fahre immer wieder ins Krankenhaus. Jedes Mal geht es meinem Onkel schlechter. Es wird noch eine Strahlentherapie erwogen aber es geht ihm nicht gut genug. Am Anfang kann er noch sitzen, trinken, ein bisschen reden. Dann nicht mehr.

„Die Bäume werden grün“, sagt er einmal und ich habe fast das Gefühl, er lächelt. Jedes Mal sieht er zehn Jahre älter aus. „Ja, es ist Frühling“, erwidere ich. Dann erzähle ich ihm von Blumen und einem Greifvogel im Park. Ich weiß nicht, wie viel er noch mitbekommt. Manchmal bin ich mit meinem Papa da. Manchmal alleine. Am Ende drücke ich jedes Mal seine Hand. Erst winkt er noch. Dann drückt er nur noch schwach zurück. An einem Tag spricht er kaum und schaut durch mich hindurch. Ich rede mit ihm, aber ohne Erfolg. „Mit mir hat er auch nicht mehr gesprochen“, sagt mein Papa. Ich gebe nicht auf. Langsam hole ich mein Handy heraus und zeige meinem Onkel ein Foto von meinem Tiny House.

Er blickt auf. „Haus“, sagt er dann leise. „In Kamp-Lintfort.“ Es ist das letzte, was er klar und deutlich zu mir sagt. Ich habe das Foto noch immer auf meinem Handy, obwohl ich das Haus inzwischen verkauft habe.

Was ist der letzte Wille und wie nimmt man Abschied?

Eine Woche vor meinem Flug ist klar, dass die Patientenverfügung greifen wird. Mein Onkel wollte nie künstlich ernährt werden „und nur noch an Maschinen hängen“. Mein Papa und ich diskutieren heftig über das Papier. Ich lese es zu Hause in allen Einzelheiten. Es ist konsequent. Und irgendwie so, wie ich es mir auch wünschen würde. Unterschrieben in einer Zeit, in der alles gut war. Extrem hart, wenn die Situation dann auf einmal eintritt.

Ich fahre ein letztes Mal hin. Ich weiß, dass es das letzte Mal ist. Ich setze mich zu ihm. Es kotzt mich an, dass er in einem Mehrbettzimmer liegt und immer irgendwer im Raum ist. Dann spreche ich mit ihm. Erkläre ihm, wo ich hinfliege und warum. Er reagiert nicht aber es ist mir egal. Ich lege meine Hand an seine Stirn und sehe ihn an. „Wir werden uns wiedersehen. Irgendwann. Ich weiß das. Mach keinen Scheiß solange, okay?“

Dann renne ich aus dem Zimmer in den Park und sitze auf einem großen Stein. Alles ist nichts. Ich will weinen und kann nicht. Was ist das Leben für ein Arschloch.

"Du hast doch gerade erst das Haus gekauft!“

Mein Opa und meine Oma haben in den 60er Jahren zusammen ein Haus gebaut. Ja, selbst. Meine Oma am Betonmischer und so. Nachdem meine Oma 2013 gestorben ist, hat mein Opa unten allein gelebt – mein Onkel oben in der Dachwohnung. Ich grübel herum. „Ich kann doch da nicht einziehen“, sage ich zu meinem Freund. Wir sitzen im Auto und starren die Rocky Mountains an. „Ich habe gerade erst das Tiny House gekauft.“

„Du hast so viel Arbeit in das Tiny House gesteckt“, sagen Freunde und Bekannte. „Es sieht doch so toll aus in deinem Häuschen.“

Doch ein Haus ist nur ein Gegenstand. Und Gegenstände bedeuten mir schon lange nichts mehr. Mein Opa ist 95. Ich habe ihn in den letzten Jahren eh viel zu wenig gesehen. Einmal im Monat oder so. Das ist zwölf Mal im Jahr. Das ist nichts.

Im Oktober sitze ich im Flugzeug zurück nach Deutschland mit einer Mission. Dienstags noch 20 Stunden im Flieger, freitags bei meinem Opa im Wohnzimmer.

„Wie sieht es in deinem Tiny Haus aus nach den fünf Monaten in den USA?“, fragt er.

„Ach, scheiß doch mal auf das Haus“, sage ich. „Was hältst du davon, wenn ich bei dir oben einziehe?“

Mein Opa fällt fast vom Sofa. Dann grinst er. „Ja, echt?“, fragt er dann.

Sowas von echt. Vier Tage später geht es los mit dem Umräumen und Einrichten. Immer dabei mein Papa, mit dem ich mich durch zahlreiche persönliche Gegenstände von meinem Onkel

wühle. „Krass, das ist ein ganzes Leben“, sagt er mit einem Fotoalbum in der Hand. Man könnte lachen und weinen zugleich.

Zufallsverkauf und Kuchen-Session

Wenige Tage später spreche ich mit meinem Pächter für das Grundstück, auf dem mein Tiny House steht. Ich kündige den Vertrag und will das Haus zum Verkauf stellen, als jemand zufällig vorbeilatscht. „Ziehst du aus?“, fragt er. Dann macht er hektisch Fotos von der Butze und schickt sie einem Bekannten, der gerade aus Schweden zurück nach Deutschland gekommen ist und eine kleine, unabhängige Bleibe sucht. Am nächsten Tag telefonieren wir. Eine Woche später sitzen wir in der Hütte auf dem Sofa und unterschreiben Verkaufsverträge. Nebenbei renoviere ich auf eigene Faust die Dachwohnung bei meinem Opa. Wir essen fast jeden Nachmittag zusammen Kuchen und einmal hilft er mir mit dem Schlagbohrer.

„Wenn er jetzt über den Hof läuft, winkt er immer und lacht“, sagen die Nachbarn. „Der sieht mindestens zehn Jahre jünger aus!“

Ich bin jetzt drei Mal in einem Jahr umgezogen, habe ein Haus gekauft und verkauft, renoviert, war fast ein halbes Jahr weg und habe ein Familienmitglied verloren. „Als du mich bestellt hast, war normal ausverkauft“, sage ich zu meinem Papa. Und es ist gut so. Das Leben ist schon eine seltsame Geschichte. Aber den Stift behalte ich fest in der Hand. Und den Glauben, dass alles einen Sinn hat.

Ein Dankeschön an die Besten

An dieser Stelle einen ganz großen Dank an meinen Papa, der immer für mich da ist. Mit mir die Nacht durchmacht, um mich um 3 Uhr zum Flughafen zu bringen. Fünf Monate lang auf mich wartet, während ich in der Wildnis rumbimsel. Mich manchmal für bekloppt hält aber immer zu mir steht.

Außerdem an meinen Opa, der mit seinen 95 Jahren noch munter durchs Haus spaziert, während ich um kurz vor Mitternacht müde meine Freunde an der Tür verabschiede. An meinen Seelenverwandten und Verlobten, der trotz der unwahrscheinlichen Distanz von fast 8.000 Kilometern immer für mich da ist und mir in diesem Jahr mit viel Liebe und endlosen Gesprächen durch verdammt schwere Momente geholfen hat. An meine besten Freunde Dani, Alex und Sarah. Dass ich euch immer auf den Wecker gehen kann und kein Thema zu krass ist, um es vor euch auszuschütten.

Danke an meinen Onkel. Der mir auf seine eigene, tragische Weise gezeigt hat, wie wichtig es ist, vor dem Tod zu leben und Mut zu haben, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ohne euch alle wäre ich nur halb so gut wie ich bin.

Lonelyroadlover (Donnerstag, 04 Juni 2020 14:34)

Hallo Sepp!

Danke, dass du hier aufgeschlagen bist, den Weg gefunden hast und dich der Bericht dann noch so berühren konnte. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Es ist schön, Menschen mit Worten nicht nur faktisch, sondern auch emotional zu erreichen. Einfach danke für das schöne Kompliment. Da macht es Freude, weiterzuschreiben.

Liebe Grüße

Sarah

Sepp Klement (Donnerstag, 04 Juni 2020 08:24)

Nun bin ich auf vielen Umwegen auf diesen Text gestoßen, Sarah. Und er hat mir ein schon lange nicht mehr gehabtes Gefühl vermittelt: Es läuft mir kalt den Rücken herunter und irgendwie brennen meine Augen. Sie sind ganz nah - diese, Deine Erfahrungen! Das hat mich extrem berührt - danke für GUTES Schreiben!